Une quête : 20 ans après le premier coup de pelle, réfléchir au développement de Belval tel que perçu par les usagers et les experts. Une méthode : un grand exercice de consultation mené par AGORA et le bureau d’études Zeyen+Baumann auprès de toutes les parties prenantes. Le résultat : une vision claire de l’opinion publique et des pistes d’amélioration à poursuivre, notamment en matière de mobilité. Le tout est ici reconstitué comme dans un méticuleux rapport d’enquête avec l’apport de Lex Faber, urbaniste-aménageur chez Zeyen+Baumann, et Alexandre Londot, directeur des opérations chez AGORA.

Pour avoir une idée la plus juste possible de ce que pensent les usagers de Belval, il fallait un vaste échantillon. « L’opinion publique au sujet de Belval est documentée dans certains articles de journaux, mais cela reste très partiel et insuffisant, indique Lex Faber. En variant les personnes sollicitées et les types d’entretien, on obtient des échos plus variés et plus complets. » Les parties prenantes consultées lors de ce grand exercice comprenaient donc des élus, des partenaires d’AGORA, des urbanistes, des architectes, des ingénieurs, des promoteurs, des travailleurs du quartier, des résidents, des entrepreneurs actifs sur le site, des visiteurs de passage. Bref, tout le monde !

L’art de procéder avec méthode

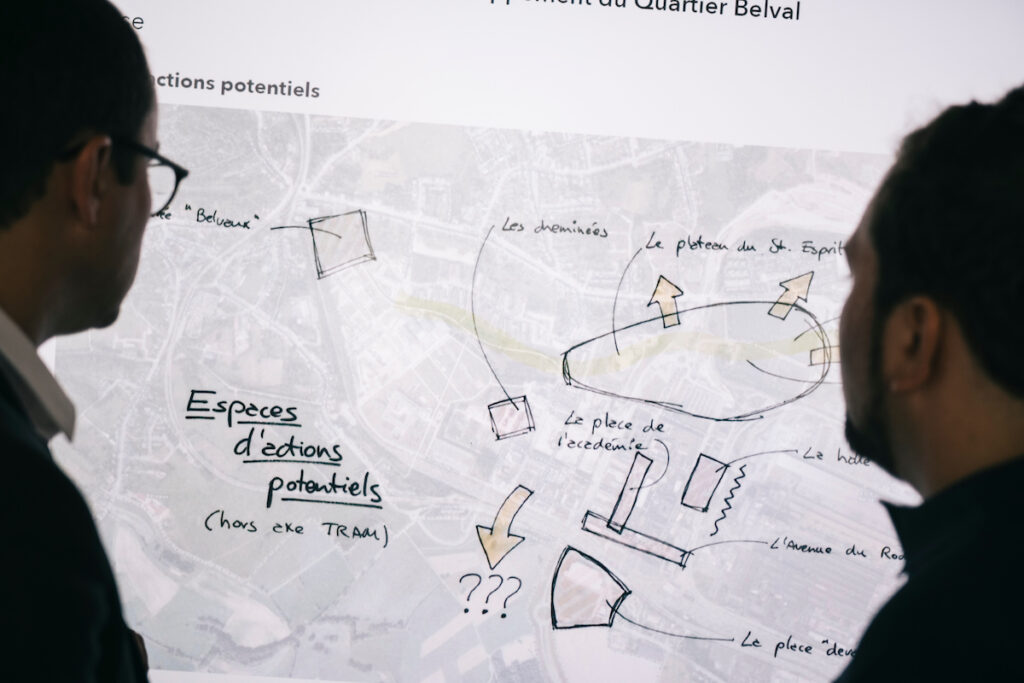

Mais quel processus mettre en place pour solliciter efficacement autant de profils ? D’abord, récolter les analyses de trois « experts » qui ont sondé le terrain, puis mener de grands ateliers thématiques pour approfondir. Dans un premier temps, donc, la journaliste Anne Elisabeth Bertucci a été chargée de recueillir et de synthétiser l’opinion du grand public interrogé sous forme de micro-trottoirs, puis l’urbaniste-architecte Isabelle Van Driessche a eu pour mission de cueillir des données et de formuler un avis éclairé sur les questions d’espace urbain, et finalement Jeannot Schroeder, expert reconnu en écologie et en économie circulaire, a été invité à analyser les pratiques de Belval en matière de durabilité et d’écoresponsabilité. Tout cela a servi de matière pour les ateliers thématiques qui ont suivi, portant sur les améliorations à apporter au site, et finalement pour mettre en place un plan d’action en fonction de six grands thèmes : programmation urbaine, espace public, mobilité, ressources, gouvernance et processus internes d’AGORA.

Écoutons Lex Faber à ce sujet :

L’idée n’était pas de faire une évaluation scientifique, mais de voir comment Belval est perçu. En ce sens, la journaliste et l’urbaniste n’ont pas trop consulté les masterplans originaux ni les documents officiels détaillant les concepts urbains de Belval. Elles ont vraiment essayé d’expérimenter et d’interroger le quartier tel qu’il est aujourd’hui, et tel qu’il est perçu et vécu dans l’ici-maintenant par ses usagers. Jeannot Schroeder, lui, a tenté dans la mesure du possible de collecter des données quantitatives, par exemple sur la consommation d’eau et d’électricité, mais ça s’est avéré limité et il a aussi combiné sa démarche statistique et théorique à des méthodes plus concrètes, expérientielles, sur le terrain.

Lex Faber, architecte-aménageur du bureau d’études Zeyen+Baumann

Dans l’arsenal de méthodes utilisées par Zeyen+Baumann pour accomplir sa quête, une courte étude comparant Belval à des quartiers similaires a aussi été réalisée, s’intéressant à Hafencity, aux abords du port de Hambourg, et à L’Union, un éco-quartier à la croisée de Lille, Tourcoing, Roubaix et Wattrelos.

Quelques réussites à répliquer sans retenue

L’opinion publique a tranché : Belval est notamment perçu comme une réussite en ce qui concerne la qualité architecturale générale des bâtiments, le dynamisme de sa population plutôt jeune, l’intégration harmonieuse du patrimoine industriel et l’exemplarité de la Wassertrappe, cet escalier d’eau qui embellit le paysage tout en servant à retenir l’eau de pluie. Autre point positif ? Le caractère apaisant du grand parc Um Belval, même si les citoyens jugent qu’il n’y a pas assez de vert dans le quartier !

Alexandre Londot insiste particulièrement sur ce dernier point :

Nous retenons pour l’avenir de Belval et pour le développement du futur Quartier Metzeschmelz que les espaces verts sont d’une importance capitale. Il en faut partout. Nos quartiers gagnent bien sûr à disposer de grands parcs comme le parc Um Belval, qui sont les poumons de la ville, mais aussi à intégrer du vert sur chaque tronçon de rue, sur chaque petit espace libre. Il faut des potagers collectifs dans les jardins partagés autour des immeubles, des plantes sur des sections de places publiques, des toits verts autant que possible, de la verdure intégrée dans les architectures des bâtiments et sur les façades.

Alexandre Londot, directeur des opérations chez AGORA

Des perceptions à prendre en compte

Ouvrons le dossier de synthèse produit par Zeyen+Baumann, à la page 16 : « Les usagers préfèrent prendre la voiture que les transports en commun ou le vélo, car le quartier n’est pas bien desservi par les transports en commun ».

Page 18 : « En ce qui concerne le vivre ensemble et le partage, les usagers considèrent surtout Belval comme un lieu de travail.»

Page 19 : « Le quartier manque de mixité fonctionnelle. »

Page 21 : « Le quartier nécessite toujours beaucoup d’énergie externe ».

Vingt ans après sa conception initiale, Belval est bien sûr déjà perçu comme emprisonné dans certaines anciennes façons de faire. La voiture, par exemple, y a été favorisée aux tous débuts, alors que le site n’était encore qu’une friche industrielle peu reliée au reste du pays par le transport en commun. C’est de plus en plus chose du passé. Reste que des améliorations sont bel et bien nécessaires. Bonne nouvelle en ce qui concerne la mobilité : le nouveau plan de mobilité, articulé autour du nouveau tramway et d’un fourmillant réseau cyclable, va complètement changer la donne d’ici 2035.

Il y a sans doute un effort de communication supplémentaire à faire pour promouvoir ce plan de mobilité, encore méconnu. Pour le reste, en prenant conscience des perceptions, on a notamment décidé de mettre en place une piste cyclable « pop-up », reliant le Vëlodukt au chemin parallèle à la Waassertrap, pour faciliter l’usage du vélo pendant que différentes parties du quartier sont encore en travaux avec un accès limité aux pistes cyclables principales. Progressivement seront aussi réalisés un peu partout de nouveaux aménagements qui vont faciliter la mobilité active, à vélo ou à pied, ainsi que l’utilisation des transports en commun.

Alexandre Londot, directeur des opérations chez AGORA

Belval est aussi un quartier associé à la voiture en raison des nombreux parkings temporaires qui ont existé un temps pendant les travaux, mais qui ensuite ont disparus mais sont restés dans les mémoires. Des aménagements transitoires peuvent marquer à un certain moment la perception d’un quartier, et c’est une leçon à tirer pour le développement de Metzeschmelz. Le phasage des travaux doit être plus progressif et mieux réparti sur le territoire. À Belval, par exemple, la partie centrale est développée en tout dernier, ce qui a ses avantages, mais qui encourage aussi la perception d’une ville striée par des chantiers et des parkings, ce qui la rend peu propice à différents types de mobilité.

Lex Faber, architecte-aménageur du bureau d’études Zeyen+Baumann

Quête accomplie ? Absolument ! L’exercice mené par AGORA et Zeyen+Baumann permet non seulement de repenser le développement de Belval, mais aussi celui d’autres quartiers similaires, tel que le futur Quartier Metzeschmelz. Une invitation à envisager l’avenir urbain sous un angle plus inclusif, plus durable, et centré sur la qualité de vie de ses habitants.